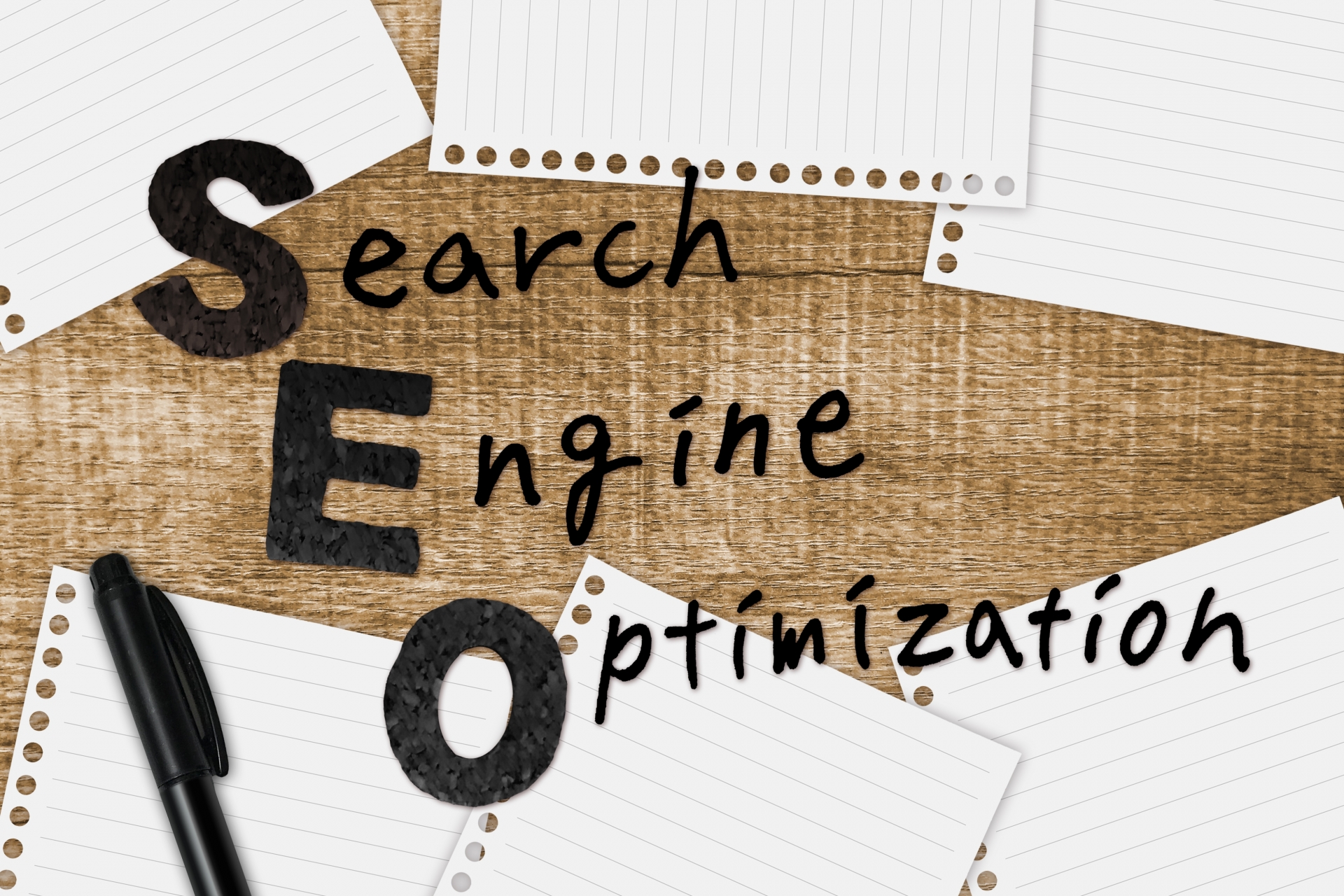

SEO対策は無駄で意味がない?本当に効果的だったSEO施策を紹介

✔ 実際に効果的だったSEO施策

✔ 逆にあまり効果的ではなかったSEO施策

「自社でSEO対策をしているけど、なかなか効果が感じられない」

「SEO対策は無駄と聞いたけど、意味がないの?」

「本当に効果のあるSEO対策を知りたい」

実施しているSEO対策が本当に意味がある施策になっているか、不安に感じる方も多いかと思います。

SEO対策にはそれなりのリソースを割く必要があるため、無駄になっては困りますよね。

本記事ではSEOの基本知識とともに、当社がSEO運用の経験から得た、効果的な施策・効果があまりなかった施策についてご紹介していきます。

上位表示されやすいコンテンツ制作方法について下記記事も参考にしてみてください。

2023年のトレンドも踏まえてお伝えしていきます。

SEO施策でなかなか効果が出ない際にもお役立ていただけると幸いです。

目次

SEOの効果が期待できない対策

検索意図を満たさない長文記事制作

長文記事でボリューム感があっても、ユーザーの検索意図を満たさなければ、SEO対策として逆効果になり得ます。

効果的なSEO対策では、ユーザーがその記事によって検索意図が満たされ、問題解決ができることが重要です。

関連情報を含んだ網羅的な記事になると、自然と長文記事になりますが、この場合はSEO対策として効果が期待できます。

しかし単なるボリュームアップのために不必要な言葉を並べた記事や、対策キーワードを増やす目的の長文記事では、読みづらくユーザーの検索意図を満たせるとは言えません。

低品質な長文記事はSEO対策にならないため注意が必要です。

ユーザーの利便性・問題解決を最優先にした記事づくりを目指していきましょう。

不要な内部リンク設置

記事の内容と関連性が低い内部リンクを設置すると、SEO対策では逆効果となります。

内部リンクの目的は、本文に関連した記事を設置することで、ユーザーにより理解を深めてもらうためです。また、内部リンクを最適化することで、リンク先ページの閲覧数向上やサイト全体の滞在時間向上の効果も期待できます。

しかし、本文に関連性の低い内部リンクを設置してしまうと、ユーザーにとって不必要な情報が紛れ込み、読みづらい記事となってしまいます。

内部リンクは関連性のある記事を設置するように心がけましょう。

他社記事のトレース

検索上位の他社記事の構成や内容をトレースした記事は、SEO対策として効果が期待できません。

記事がコピーコンテンツとしてみなされた場合、Googleのペナルティ対象となる可能性があるので注意が必要です。

Googleでは公式ガイドラインを遵守しなかった場合、ペナルティ対象になる可能性があります。

※Googleガイドライン:有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成より

また、上位表示されているサイトは、ドメインパワーやページランクが高い場合が多いため、仮に新しいドメインで上位表示記事をトレースしたとしても、すぐには同様の効果は得にくいといえるでしょう。

Googleに高く評価されるコンテンツは、「ユーザーの検索意図を満たすオリジナルコンテンツ」と言われています。

上位記事は参考にしつつも、オリジナル要素を含んだ質の高い記事を目指しましょう。

SEO対策は必要か?

自社のSEO対策の必要性について、以下の点と照らし合わせて検討してみましょう。

事業目標達成のために必要か検討する

SEO対策は効果が感じられるまでに数か月~数年かかることもあり、中長期的な視点で捉えることが重要です。

施策考案時は、短期・中期・長期の事業目標を立て、SEO施策が適合するか検討していく必要があります。

SEO対策のメリットとして、中長期的に見て効果が大きくなっていくことが挙げられます。

初期にはwebデザインやコンテンツ作成などコストが発生しますが、上位表示を達成すれば継続的な集客が見込めるようになります。

また、広告費がかからないため、継続的に費用を抑えやすいとも言えます。

上記のような理由から、SEOでは長期的な運用が必要になりますが、確実に成果を上げていきたい企業にとってはオススメの手法といえるでしょう。

SEOの役割は?

多くの場合SEO運用の役割は、コンテンツを通して自社の認知度を向上させて、見込み顧客からのお問い合わせを増やしていくことです。

例えば、企業間取引(BtoB)の場合、意思決定に必要な準備はお問い合わせ前に6割程完了していると言われています。ニーズが発生する前にも定期的に自社コンテンツに触れてもらうことで、実際にニーズが発生した際に自然と選択肢に入れてもらえることが期待できます。

検索エンジン上位に自社コンテンツが入っていれば、より多くのクライアントの認知が獲得でき、お問い合わせ(成果)に繋がりやすくなります。

お問い合わせにはサービス内容や質の担保も必要ですが、まずは集客の入口として認知力をつけていくことも重要です。デジタル化が進む現代において、積極的な集客にはSEO対策が必須ともいえるでしょう。

SEO対策の注意点は?

GoogleのSEO評価基準の歴史

Googleはこれまでに、SEO評価基準のアップデートを繰り返し行なってきました。

SEOの評価基準について理解することは、コンテンツ制作において重要です。

ぜひ押さえておきましょう。

ペンギンアップデートとパンダアップデータ、コアアップデートなどからポイントを紹介

Googleはこれまでに何度もコアアップデートが施行され、近年は年に2~4回の頻度で行なわれています。

コアアップデートはGoogleの記事表示におけるアルゴリズムの見直しであり、中には記事順位が大幅に変動することもあります。

コアアップデート以外にも順位表示に大きく影響を与えたのが、下記のアップデートです。

| 導入時期 | 名称 | 概要 |

| 2012年4月~ | ペンギンアップデート | 良質なコンテンツで構成されたサイトが上位表示されるようにする目的 |

| 2012年7月~ | パンダアップデート | 低品質なリンク記事を上位表示させないことが目的 |

これらは現在は、コアアップデートとしてまとめて更新されることが多いようです。

ヘルプフルコンテンツアップデート

ヘルプフルコンテンツアップデートは2022年12月より開始され、現在日本でも実装されています。

ヘルプフルコンテンツアップデートとは、ユーザーにとって真に必要な記事が上位表示されるためのアルゴリズムアップデートです。

検索エンジンで上位表示だけを目的とした記事やそもそも低品質な記事は評価されにくいアルゴリズムになっています。そして、記事単体ではなく、サイト全体の評価に影響を及ぼすといわれているため、注意が必要です。

自社サイトの記事の質は保たれているのか、早めに確認し、対策を講じておきましょう。

プロダクトレビューアップデート

プロダクトレビューアップデートは、2021年4月8日より開始され、現在は日本でも実装されています。

プロダクトレビューアップデートは、高品質な製品・詳細な製品レビューコンテンツなどを高く評価するというアルゴリズムアップデートです。

日本語では「商品レビューに関するアップデート」とも呼ばれています。

レビュー記事の執筆の際はユーザーが知りたい情報や細やかな情報を多く盛り込むことで、上位表示に繋がる可能性があるでしょう。

E-E-A-T

E-E-A-Tとは、Googleが提唱している良質なコンテンツの指標のことをさします。

検索結果表示の直接的なアルゴリズムではありませんが、記事やWEBサイトの品質を判断する際にに重要視される指標です。

- 経験・体験(Experience)

- 専門性 (Expertise)

- 権威性 (Authoritativeness)

- 信頼性 (Trustworthiness)

特に健康・医療分野などではE-E-A-Tを遵守する必要が高いといわれています。

不正確な情報が晒されてしまうと、ユーザーに健康被害が及ぶなど、深刻な状況を招く可能性があるからです。

サイト管理者はE-E-A-Tの指標も意識して、ユーザーが安心できるコンテンツ制作を心がけていきましょう。

打ち手の数と質を担保する

SEOでは施策数と質の担保が必要で、特に打ち手の数は多く持っていくといいでしょう。

SEOは検索エンジンのアルゴリズムが正式に公表されていないために不確実性が高く、施策数でカバーしないといけない局面にあたることもあります。一方で、施策の質が低過ぎるとマイナスの影響をもたらす可能性があるため、一定の質を担保することも重要です。

まずはボトルネック(課題)となっているところを列挙し、それぞれに対しての改善が期待できると考えられる施策を洗い出すことからはじめます。

そして、各施策案の中で影響度が高いと考えられるものから優先して実装していきましょう。

SEO会社の選び方

中期的な運用プランが提案されているか

SEO会社から「中長期的な運用プランの提案」があるかは重要です。

なぜならSEOは中長期的に成果を出していく施策になるため、事業目標達成のための運用プランを立てることが必要だからです。

運用プランに沿って施策を実装していていき、成果や外部要因などによってその都度調整を行なっていきます。

SEO会社選びでは、はじめの段階で中長期的な運用方針の提案があるかをチェックしておくとよいでしょう。

SEO施策が本質的か

SEO会社選びでは、提案されたSEO施策が「本質的であるか」ということも重要です。

SEO会社によっては、とりあえず「コンテンツを大量に生産」のような施策を提案することがあります。

しかし状況によってはコンテンツ制作の前に内部改善に取り組まないといけないケースも多々あります。

提案された施策が、本質的に課題を解決するための打ち手となっているか、吟味するようにしましょう。

さいごに

本記事では、弊社の実際のSEO運用の経験から、効果的なSEO対策・あまり効果が感じられなかったSEO対策についてお伝えしました。

弊社では課題や目標に合わせてSEO運用のコンサルティングを実施していますので、少しでもSEOの効果を引き上げたい方はぜひ無料相談にてお問い合わせください。